—

Miguel murió a las 3:17 de la madrugada, un martes de octubre, en Santa Lucía del Camino. No hubo velorio. No hubo misa. Solo una llamada a sus hijos, una firma en el acta y un cuerpo que nadie quiso tocar. Lo enterraron en el panteón municipal, junto a una tumba sin nombre y otra con una cruz de plástico. Desde entonces, Miguel ha estado despierto.

No en el sentido espiritual. En el sentido físico. Su conciencia no se disolvió. Se reorganizó. Se replegó en una dimensión que no tiene tiempo ni espacio, pero sí memoria. Miguel se vio a sí mismo. No como metáfora. Como expediente. Como cuerpo que ya no respira pero que sigue pensando.

Miguel entendió que la muerte no es un fin. Es un trámite. Un proceso administrativo que exige pruebas, declaraciones, confesiones. No ante Dios. Ante entidades que no tienen rostro, pero sí jerarquía. En Oaxaca, lo esperaban con copal y pan de muerto. En Egipto, lo esperaban con fórmulas, con juicios, con balanzas. En la Ciudad de México, lo esperaban con burocracia. En todos los casos, lo que se pedía era lo mismo: rendición de cuentas.

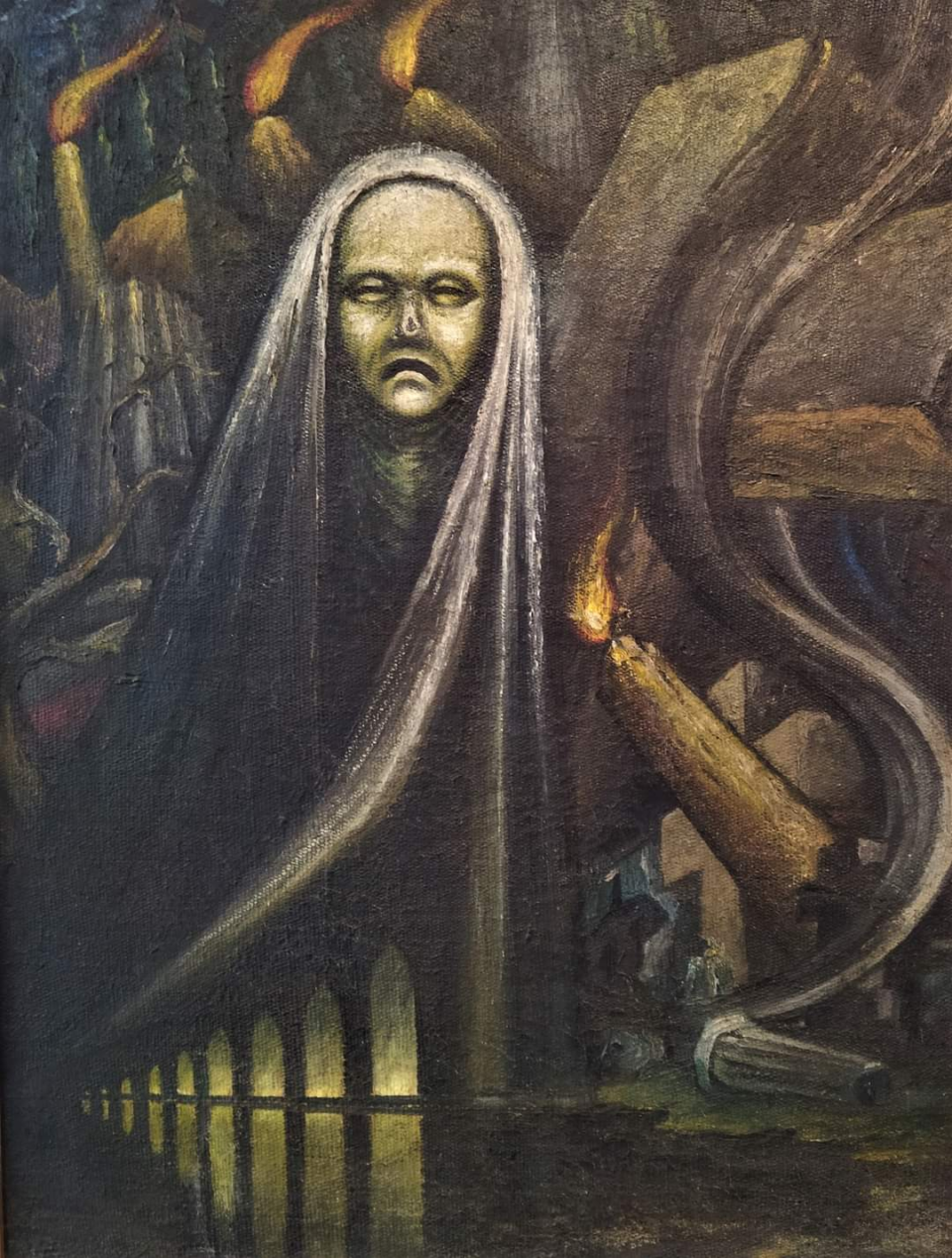

En su tránsito, Miguel cruzó por pasillos que no eran físicos. Eran simbólicos. Cada uno representaba una etapa de su vida. El pasillo de los errores. El pasillo de las omisiones. El pasillo de los arrepentimientos. En cada uno, una figura lo interrogaba. No con palabras. Con presencia. Con presión. Con silencio.

En San Mateo del Mar, conoció a un pescador que murió en 1987. El hombre no había cruzado. No por miedo. Por deuda. Había prometido construir una lancha para su hijo. No lo hizo. Cada año, el hijo deja madera en la playa. Cada año, el muerto la revisa. Hasta que la lancha esté completa, no cruzará.

En El Cairo, Miguel vio a una mujer que murió en el siglo XIII. Su cuerpo fue momificado. Su alma, no. Sigue esperando que alguien pronuncie su nombre completo. No el que aparece en los registros. El que su madre le dio en secreto. Hasta entonces, no podrá presentarse ante los jueces del más allá.

En la Sierra Tarahumara, un joven murió por suicidio. Su comunidad lo excluyó del altar. Pero su perro lo incluyó. Cada Día de Muertos, el animal se sienta frente a la tumba. No ladra. No se mueve. Solo espera. Miguel entendió que los animales tienen otra lógica. Otra forma de recordar. Otra forma de juzgar.

Miguel recorrió dimensiones que no aparecen en los mapas. Lugares donde el alma se fragmenta, se prueba, se pesa. No hay cielo. No hay infierno. Hay tránsito. Hay evaluación. Hay memoria. En cada sitio, una pregunta: ¿qué hiciste con tu tiempo? No con tu fe. Con tu tiempo.

En Tehuantepec, una mujer le dijo que los muertos no se van. Se reorganizan. Se convierten en viento, en sombra, en intuición. Que cuando alguien siente que lo observan, no es paranoia. Es presencia. Que cuando un niño llora sin razón, no es berrinche. Es reconocimiento.

En París, Miguel vio una tumba sin flores. Nadie la visita. Nadie la recuerda. Pero cada noche, una figura se sienta sobre ella. No es familiar. No es amigo. Es alguien que leyó su diario. Que lo entendió. Que lo nombró. Y eso, en el más allá, cuenta como altar.

Miguel sigue despierto. No por castigo. Por estructura. Porque la muerte no es descanso. Es trámite. Y en México, en Egipto, en cualquier sitio donde los muertos son más que cuerpos, ese trámite puede durar siglos.

—

Redacción de Misael Sánchez / Reportero de Agencia Oaxaca Mx

Fragmento de “Yo, tú, él y sus cuentos”