Cuando la tinta creyó que era invencible

—

Hubo una época en que el periodismo se parecía peligrosamente a una aventura. No una metáfora elegante, sino una forma concreta de vivir al filo: redacciones que olían a metal caliente, decisiones tomadas entre humo y café, apuestas editoriales que se parecían más a duelos que a planes de negocio. El periódico no era un producto: era una declaración de carácter. Y quien lo dirigía no administraba un medio, sino una guerra cotidiana contra el silencio, la competencia y, a veces, contra sus propios socios.

En ciertos territorios del sur del país, donde la política siempre ha sido un animal arisco y la información una moneda de alto riesgo, el periodismo se ejercía como un acto de fe mezclado con soberbia. Se creía —con una convicción que hoy parece ingenua— que bastaba el dinero, la audacia y una buena idea gráfica para torcer el rumbo de la historia. Que fundar un diario era fundar una época. Que cambiar el diseño equivalía a cambiar la realidad.

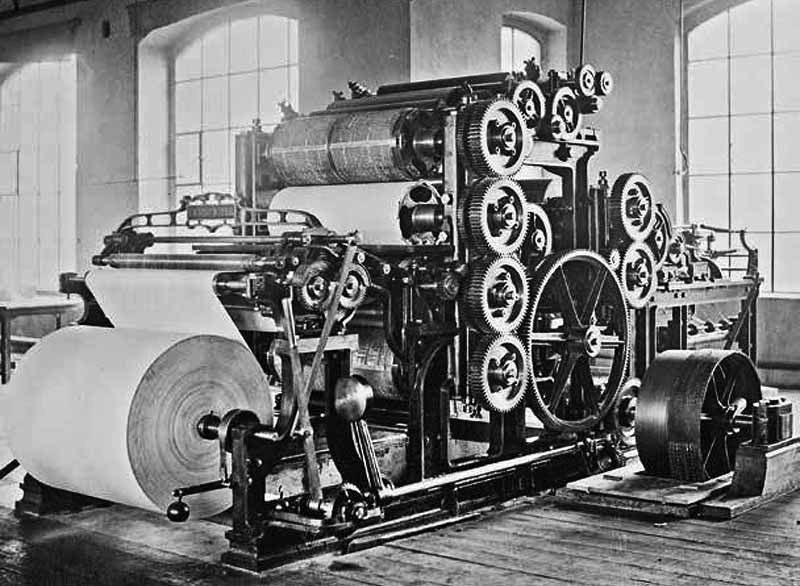

Así nació una generación de proyectos periodísticos que confundieron expansión con destino. Viajar para aprender se volvió una liturgia. Visitar redacciones ajenas, beber de sus rituales, copiar sus formatos y sus vicios. Se habló de modernidad como si fuera una varita mágica. De tipografías como si fueran ideologías. De papel couché como si la calidad del soporte garantizara la profundidad del contenido. El periódico comenzó a mirarse al espejo y a gustarse demasiado.

Mientras las redacciones se transformaban en salones ilustrados y los editores jugaban a ser arquitectos del diseño, el país real avanzaba por otro carril. Crecía la violencia, se reorganizaban los poderes fácticos, se endurecía la relación entre política y dinero. Pero en los vuelos, en los hoteles de lujo, en las sobremesas interminables, se hablaba de ética con copa en mano y de libertad de expresión como si fuera un concepto abstracto, no una práctica que se paga caro.

Ese divorcio entre la escena y el contexto terminó pasando factura. Porque ningún proyecto periodístico sobrevive sólo de entusiasmo ni de chequeras generosas. Hace falta calle. Hace falta oído. Hace falta entender que un diario no se construye mirando otros diarios, sino mirando el territorio que pisa. Cuando el periodismo se enamora de su forma y descuida su función, empieza a escribir su propio epitafio.

La caída fue silenciosa, como suelen ser las derrotas verdaderas. Las redacciones cerraron sin épica. Los trabajadores fueron traicionados. Los grandes titulares no sirvieron de nada cuando llegaron las deudas, las ausencias, la fatiga. Las traiciones. Los proyectos que prometían cambiar el tiempo apenas dejaron cajas de archivos, máquinas detenidas y reporteros dispersos. Cada uno tomó un camino distinto, como suelen hacerlo los sobrevivientes de una batalla que nadie quiso reconocer como tal.

Lo que quedó fue una lección incómoda: el periodismo no se sostiene sólo con talento ni con dinero, sino con método, memoria y una comprensión profunda del entorno. No basta con saber escribir ni con imitar modelos exitosos. Hay que entender el Estado, sus engranajes, sus límites. Hay que saber distinguir poderes, órdenes de gobierno, responsabilidades reales. Porque cuando el periodista confunde esas estructuras, deja de fiscalizar y empieza a caricaturizar.

También quedó claro que el oficio no se aprende únicamente en las aulas. La teoría es indispensable, pero incompleta. El periodismo que se enseña entre paredes necesita reforzarse con el que se ejerce en la calle, con el que se ensucia los zapatos, con el que aprende a escuchar silencios y a leer gestos. Sin esa mezcla, la formación se vuelve decorativa y el ejercicio, frágil.

Hoy, cuando el periodismo enfrenta otra mutación —digital, acelerada, precaria—, conviene mirar aquel pasado sin nostalgia, pero con atención. No para idealizarlo, sino para entender sus errores. Que ya no se construyan castillos en el aire. Pensar que la modernización formal sustituye al rigor fue uno de ellos. Creer que la épica personal basta para sostener un medio, otro. Confundir ambición con proyecto, el más costoso.

El escenario actual exige menos alarde y más oficio. Menos diseño vacío y más archivo. Menos discursos sobre ética y más prácticas verificables. Entender que el periodismo no es una aventura romántica ni un negocio exprés, sino una construcción paciente que depende de credibilidad, contexto y responsabilidad.

Porque al final, los periódicos no mueren cuando dejan de imprimirse, sino cuando olvidan para qué existen. Y cada vez que eso ocurre, no sólo se cierra una redacción: se apaga una forma de mirar el mundo. El resto es silencio. Y el silencio, en este país, siempre termina costando más caro que la tinta.

—

Redacción de Misael Sánchez / Reportero de Agencia Oaxaca Mx