Apuntes estructurales del apagón periodístico

—

Durante años la industria de la prensa en México avanzó sin advertir el terreno que se desmoronaba bajo sus propios pasos. Las redacciones continuaron operando como si el modelo tradicional de producción, distribución y lectura no estuviera siendo desplazado por una dinámica informativa completamente distinta. El país transitaba hacia un ecosistema digital incipiente y desordenado mientras los periódicos seguían apostando por estructuras que habían funcionado durante décadas pero que ya no tenían el mismo peso en la vida pública. En ese entorno, poco a poco, comenzó a configurarse un escenario en el que los diarios impresos perdieron relevancia, influencia y estabilidad económica.

El proceso no se presentó como un golpe súbito. Tampoco como un conflicto abierto entre el Estado, las empresas mediáticas y la sociedad. La transición se desarrolló de forma progresiva, silenciosa y aparentemente natural. Los periódicos fueron cediendo terreno frente a dispositivos móviles, plataformas sociales y un flujo incesante de contenido. Las audiencias dejaron de depender de la edición impresa para informarse y comenzaron a acceder a la actualización inmediata que ofrecían los portales digitales. La sensación de inmediatez se convirtió en una demanda central del lector moderno y esa exigencia reconfiguró por completo el consumo de noticias.

En las redacciones, la transformación se percibió a través de señales dispersas. Los tirajes empezaron a disminuir, aunque al principio se atribuían a coyunturas económicas o a variaciones estacionales. Los anunciantes ajustaron presupuestos, desplazaron inversiones hacia espacios digitales y solicitaron métricas precisas sobre el alcance de cada publicación. Las áreas comerciales de los diarios comprendieron el cambio antes que los propios periodistas, porque los ingresos dejaron de responder a los modelos tradicionales. El negocio periodístico ya no podía sostenerse únicamente en la venta de ejemplares ni en la publicidad impresa. Surgió la necesidad de generar sistemas híbridos que combinaran contenidos web, plataformas sociales y estrategias de posicionamiento.

Los periodistas experimentaron de primera mano la modificación en sus rutinas. La sala de redacción ya no era el único centro de trabajo. Las coberturas comenzaron a gestionarse desde dispositivos móviles, los reportes se enviaban en tiempo real y los editores tenían que tomar decisiones sobre la marcha. La urgencia digital desplazó el antiguo rigor de las ediciones cerradas a medianoche, aunque la responsabilidad periodística seguía siendo la misma. La exigencia dejó de ser únicamente la profundidad del relato y se convirtió también en la velocidad de publicación. Aquellos cambios generaron tensiones en las redacciones porque muchos profesionales no estaban preparados para una dinámica que mezclaba actualización constante, presión tecnológica y nuevas habilidades.

Los periódicos impresos continuaron operando, pero cada año enfrentaban mayores dificultades. La infraestructura se volvió onerosa. Las imprentas exigían mantenimiento permanente, los insumos se encarecían, los costos de distribución se incrementaron y los puntos de venta se reducían. El modelo económico se volvió frágil porque dependía de una logística extensa que ya no correspondía al ritmo del consumo informativo digital. Las empresas buscaron alternativas, desde la reducción de personal hasta la consolidación de áreas y la creación de portales noticiosos para contener la pérdida de lectores. Algunas lograron adaptarse y transitar hacia un esquema mixto, mientras otras se rezagaron y terminaron cerrando sus ediciones impresas.

En ese contexto surgieron pequeñas iniciativas digitales creadas por reporteros, editores o fotógrafos que no encontraron espacio en los medios tradicionales. Se levantaron portales locales que funcionaban con recursos mínimos, pero con una capacidad notable para cubrir información inmediata. Muchos de esos sitios se convirtieron en referentes de la realidad cotidiana porque ofrecían actualizaciones constantes y una lectura directa de lo que sucedía en la calle. El periodismo digital se volvió un territorio abierto donde convivían buenos reporteros con plataformas improvisadas, y el lector aprendió a navegar entre ambas con un criterio cada vez más exigente.

El Estado observó ese proceso y lo asimiló como parte de la evolución natural del ecosistema informativo. Las instituciones ajustaron sus estrategias de comunicación y privilegiaron la difusión digital. La relación entre autoridad y medios modificó sus códigos internos. La negociación dejó de girar en torno a espacios en las planas y se concentró en métricas, interacción y capacidad de amplificación. Fue un cambio estructural que redibujó la forma en que la información oficial llegaba a la ciudadanía. Las oficinas gubernamentales modernizaron su operación y comenzaron a utilizar plataformas como canales primarios de difusión, lo que redujo la dependencia histórica hacia los diarios impresos.

El lector contemporáneo terminó por consolidar la transición. Adoptó el hábito de informarse en tiempo real, comparar fuentes en distintos portales y compartir contenido en redes sociales. La capacidad de viralización se volvió determinante para medir el impacto de una noticia. La permanencia dejó de ser un factor relevante porque la información se consumía de manera inmediata y luego se desplazaba automáticamente hacia nuevos temas. Ese comportamiento creó un entorno en el que el papel perdió su valor de permanencia y la lectura se volvió fragmentada pero constante. Fue un cambio cultural que acompañó la transformación tecnológica.

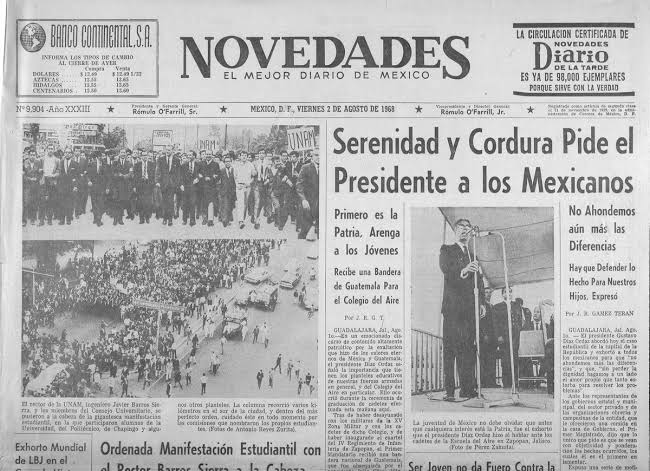

El país se adaptó sin advertir que la desaparición progresiva de los periódicos impresos implicaba también la pérdida de un archivo tangible. Las ediciones físicas habían sido, durante décadas, testimonio directo de la vida pública, registro hemerográfico y evidencia histórica. La transición digital obligó a construir nuevos mecanismos de preservación para evitar que las noticias quedaran sepultadas entre millones de enlaces. Algunas instituciones comenzaron a sistematizar contenidos digitales y generar repositorios, pero la tarea sigue siendo parcial e insuficiente.

La recomendación para quienes trabajan en el periodismo actual es fortalecer sus capacidades digitales y al mismo tiempo proteger la profundidad del oficio. El país necesita reporteros capaces de investigar más allá de la inmediatez y narrar con claridad lo que sucede en un entorno saturado de información. También requiere medios que inviertan en estrategias de posicionamiento SEO, plataformas estables, modelos de negocio sostenibles y contenido verificable. El periodismo no se extingue con la desaparición del papel, pero necesita adaptarse para mantener su función social en un territorio marcado por la volatilidad digital.

La transición ya ocurrió. No se produjo con escándalo ni con rupturas visibles. Se instaló silenciosamente mientras las redacciones seguían funcionando. El paisaje informativo de México cambió sin necesidad de proclamaciones. Lo que permanece es el desafío de sostener el rigor periodístico en un entorno donde la noticia se vuelve fugaz. El papel dejó de ser el centro, pero la responsabilidad del periodista sigue siendo igual de sólida. El país cambió de formato, no de necesidad informativa. El reto ahora es narrarlo con la misma precisión que exigían aquellos días en que las rotativas marcaban el ritmo del mundo.

—

Redacción de Misael Sánchez / Reportero de Agencia Oaxaca Mx